Vor ziemlich genau 30 Jahren erschien „Elite“ auf dem BBC Micro und kurze Zeit später auch auf dem hierzulande bekannteren C64. Technologisch war das Spiel ein Meilenstein und führte viele heute selbstverständliche Mechaniken ein oder verbesserte sie dramatisch. Neben der Ego-Perspektive aus dem Cockpit heraus und der 3D-Grafik, die erstmals solide Objekte andeutete, sei vor allem die für damalige Verhältnisse unglaublich große offene Spielwelt genannt. Etwa 2.000 Sternsysteme, verteilt auf acht Galaxien, wurden durch einen Pseudozufallszahlengenerator aus nur sechs Bytes generiert – eine Technik, die Jahrzehnte später wieder durch Spiele wie „Minecraft“ oder „No Man's Sky“ aufgegriffen wurde. Und natürlich greift auch Elite: Dangerous dieses Prinzip erneut auf, um einen Großteil der 400 Milliarden Sternsysteme zu generieren, wohingegen etwa 160.000 Sternsysteme ihren realen Vorbildern entsprechen sollen.

Ob Elite: Dangerous in die Fußstapfen seines 30 Jahre alten Vorgängers treten kann? Einsteigen, die Brille zurechtrücken und mit Vollgas durch die Luftschleuse! Moment, Brille? Ja, für den Test stand uns ein Oculus-Rift-DK2 zur Verfügung, das an der Stelle gleich ausprobiert wurde.

Gemeinsam einsam

Unsere Reise beginnt zunächst mit dem Tutorial. Dieses ist generell jedem neuen Spieler ans Herz zu legen, denn Elite: Dangerous ist kein Arcade-Shooter, sondern eine ausgewachsene Weltraumsimulation – auf Wunsch sogar mit komplett newtonscher Flugphysik. Einfach gesagt bedeutet dies, dass ein Objekt unter Einfluss der Schwerelosigkeit sich so lange in eine Richtung bewegt, bis es durch Gegenschub aktiv abgebremst wird. Dadurch werden Manöver wie in eine Richtung fliegen, in die andere Richtung schießen möglich, was aber gerade am Anfang der Pilotenkarriere eher zu unfreiwilligen Dellen rund um den Anflugbereich der Stationen führt. Abhilfe schafft hier der „Flight-Assist“, der situationsbedingt ein- oder ausgeschaltet werden kann und das Flugverhalten des Schiffes deutlich freundlicher gestaltet.

Nachdem uns das Tutorial nun die grundlegenden Fähigkeiten – Starten, Reisen, Schießen und Landen – vermittelt hat, stehen wir vor der Wahl: Solospiel oder Multiplayer? Um es gleich vorwegzusagen: beide Spielmodi sind eng miteinander verzahnt. Handlungen im Solospiel beeinflussen die persistente Mehrspielerwelt; die dynamischen Preise, die sich durch den Warenhandel in selbiger anpassen, finden sich auch im Solospiel wieder. Aus diesem Grund ist eine Internetverbindung auch für das Solospiel Pflicht, was im Vorfeld der Veröffentlichung für Kritik sorgte, hat der Entwickler doch ursprünglich das Gegenteil versprochen.

Wir entscheiden uns für den Mehrspielermodus, erstellen einen Piloten und wählen eine Karriere. Rassen oder Klassen gibt es nicht, und damit weder Boni noch künstliche Einschränkungen. Was wir machen, bestimmen wir selbst. Aber was haben wir eigentlich vor? Als Spieler des originalen Elite und dessen Nachfolger wissen wir: Reich werden und bessere Ausrüstung kaufen, um am Ende durch genügend Abschüsse den Rang „Elite“ zu erreichen. Als Spieler aktueller Spiele wissen wir aber auch, dass Spieler gerne auf die eine oder andere Art und Weise in das Spiel hineingeführt werden.

Da sich unsere Ziele also zunächst aufs Geldverdienen beschränken, statten wir der örtlichen Missionsausgabe einen Besuch ab. Hier warten immerhin eine Handvoll zufallsgenerierter Missionen nach bekannten Mustern auf uns – Piraten töten, Transportaufträge, Waren liefern. Unspektakulär als Text präsentiert, fehlen uns dennoch einige nötige Informationen. Können wir es in unserem Anfängerkübel mit eventuell hochgerüsteten Piraten aufnehmen? Passt die Fracht überhaupt in unser Handschuhfach? Wir wollen auf Nummer sicher gehen und statten dem Marktplatz einen Besuch ab. Waren günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen, war schon immer eine gute Idee. Doch was ist günstig und was ist teuer? Zumindest hier helfen Daten bezüglich Angebot und Nachfrage sowie der Durchschnittspreis weiter. Vier Tonnen Bier werden gekauft und verladen – sollte uns jetzt der Sprit ausgehen, sterben wir wenigstens mit einem Lächeln auf den Lippen!

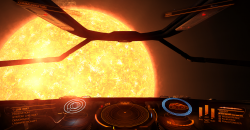

Wir suchen also einen Käufer für den gebunkerten Gerstensaft, daher Schiff gestartet, Landekufen eingefahren und raus aus der Station. Vor uns entfaltet der Weltraum seine Unendlichkeit, eine Sonne wabert träge als rot glühender Ball gerade noch im Blickfeld. Nach Sichtung diverser Menus, Reiseplaner und Ähnlichem wächst in uns langsam der Zweifel, auf die Schnelle einen geeigneten Käufer zu finden ...

So oder so ähnlich dürfte es den meisten Spielern gehen, die Elite: Dangerous kaufen, installieren und einfach drauflos spielen wollen. Dieses Spiel ist quasi der Gegenentwurf zu Casual und verlangt von uns viel Zeit. Foren und YouTube-Videos sind eine großartige Quelle für Informationen rund um die Bedienung und Ausrüstung des Schiffes, und diese werden auch dringend benötigt. Alternativ lernen wir auf die harte Tour, was es bedeutet, wenn der Reaktor unterdimensioniert ist und nicht gleichzeitig Schilde, Waffen und Lebenserhaltung versorgen kann. Dass das allerdings auch durchaus interessant sein kann, zeigen die vielen kleinen Details, die uns nur durch die Fehler, die wir machen, ins Auge stechen. Die Kühlung der Schiffssysteme ist überfordert, weil wir zu lange im Stealth-Modus unterwegs waren? Vor Hitze wabernde Luft ist ein gutes Zeichen dafür – aber spätestens, als aus den Lüftungsgittern Flammen schlagen, werden wir nachdenklich.

Auch für Spieler, die sich, wie wir es zunächst taten, als Händler weniger actionorientiert ans Werk begeben möchten, wird die Komplexität hochgehalten. So gibt es nicht die perfekte und profitsichere Handelsroute, vielmehr regiert die freie Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise, der Händler sorgt für einen Ausgleich zwischen Produzenten und Verbrauchern und gleicht damit ebenfalls die Preise langsam an, bis die Route unprofitabel wird. Je mehr Mitspieler diese Route bedienen, desto schneller der Ausgleich und geringer die Profite. Dies gilt selbst für das Solospiel, denn hier kommt der bereits erwähnte Abgleich mit den Servern zum Tragen.

Missionen sollten ebenfalls nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Neben der Vertragsstrafe für gescheiterte Missionen, die meist aus einem Ansehensverlust bei der entsprechenden Fraktion besteht, muss die Zeit berücksichtigt werden. Einmal angenommene Missionen haben ein Verfallsdatum, bis zu welchem die Mission abgeschlossen sein muss oder andernfalls als Fehlschlag gilt. Die zur Verfügung stehende Zeit erscheint anfangs recht großzügig bemessen, läuft jedoch auch weiter, nachdem das Spiel beendet wurde. Haben wir also in den nächsten zwei Stunden noch anderes vor, lassen wir lieber die Finger von den Missionen.

Doch all diese Komplexität kann nicht ganz darüber hinwegtäuschen, dass eine Story oder zumindest ein roter Faden fehlt. Zwar finden sich Hinweise zu einer Story in den Nachrichten auf den Stationen, doch bisher konnten wir uns noch nicht als einen Teil derselben identifizieren. Natürlich hatte auch das originale Elite von 1984 keine Story, doch im Jahre 2015 hätten wir uns da ein bisschen mehr gewünscht.

Die Entscheidung, ob Mehrspielermodus oder Solospiel, ist momentan ebenfalls noch sehr folgenlos. Interaktionen mit Mitspielern beschränken sich auf den Text-Chat, gelegentliche Gefechte und zufällige Begegnungen. Gruppenbildung, gemeinsame Missionen oder vergleichbare Sozialfunktionen, wie sie in anderen MMOGs verbreitet sind, suchen wir vergebens, und so verkümmern unsere Mitspieler leider zu etwas anders visualisierten Punkten auf dem Radar, die gelegentlich auf uns schießen. Auch hier ist es noch den Spielern selbst überlassen, andere Formen der Organisation wie zum Beispiel Foren zu nutzen.

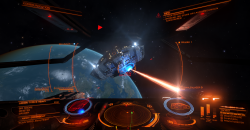

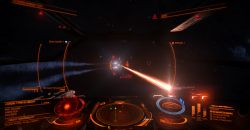

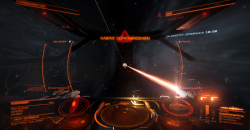

Ob uns nun Mitspieler oder Nicht-Spieler-Charaktere (kurz: NSCs) auf unseren Reisen begegnen, hin und wieder kommt es zum Konflikt. Dessen Lösung sieht in der Regel als ersten Schritt das Öffnen der Waffenbuchten vor, gefolgt von einigen der intensivsten Raumkämpfe, die wir bislang erleben durften. Es wird umeinander gekreist, in Spiralen davongetrudelt, dank deaktiviertem Flugassistenten mit Schub- und Flugvektoren jongliert und natürlich mit allerlei Kalibern aufeinander eingeschossen. Angriff und Verteidigung wechseln dabei taktisch und situationsbedingt. Waffen und Schilde sind voll aufgeladen? Wir gehen in die Offensive und versuchen, unseren Gegner im Fadenkreuz zu halten, selbst wenn wir dabei einige Treffer einstecken. Die Schilde sind kollabiert und die Energiebänke leergeschossen? Wir weichen möglichst erratisch dem feindlichen Beschuss aus und zählen in Gedanken die Sekunden herunter, bis die Schilde wieder online kommen.

Kämpfe können sich bei gleichwertigen Gegnern durchaus in die Länge ziehen und bei zunehmenden Schäden an den Schiffen noch an Nervenkitzel zunehmen. Nicht selten mussten wir nach einem Gefecht nicht nur für Reparaturarbeiten an einer Station einkehren, sondern auch, um uns selbst eine Pause zu gönnen und das ausgeschüttete Adrenalin aus der Blutbahn zu bekommen.

Die 15 aktuell zur Verfügung stehenden Schiffe fliegen sich dabei entsprechend ihrer Masse und ihres Einsatzzweckes unterschiedlich, die mitgeführte Ausrüstung sowie die Energieverteilung haben ebenfalls einen Einfluss auf die Taktik. Elite: Dangerous legt hier den Schwerpunkt ganz klar auf die Simulation und weniger auf arcadelastige Action, ohne dabei die Action aus dem Auge zu verlieren.

Der gerade erschienene Patch 1.1 erweitert Elite: Dangerous um dringend benötigte Funktionen und konzentriert sich mit so genannten Community Goals und einem einfacheren Auffinden von Freunden vor allem auf die Kooperation zwischen Spielern. Community Goals sind hierbei Großbaustellen im Weltraum, die nur durch die Zusammenarbeit vieler Spieler vollendet werden können, da sie Unmengen an Baumaterial benötigen. Hier sind also vor allem Frachterkapitäne gefordert, die das benötigte Material einfach an der Baustelle abliefern beziehungsweise verkaufen. So sollen in mehreren Phasen neue Stationen und riesige, aber leider nicht steuerbare Raumschiffe entstehen.

Das Funkeln der Sterne

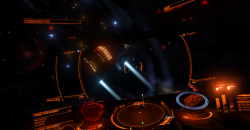

Grafisch setzt Elite: Dangerous – anders als sein Vorgänger vor 30 Jahren – keine neuen Maßstäbe, muss sich allerdings auch nicht für seinen Auftritt schämen. Und so ist der sehr textlastige Aufenthalt in den Stationen auch schon der größte Kritikpunkt an der Präsentation. Haben wir die Landeplattform erst einmal hinter uns gelassen, finden wir uns in einem absolut glaubhaften Cockpit wieder und genießen den Blick in das Weltall. Und wo wir gerade beim Cockpit sind: Hier von „Liebe zum Detail“ zu sprechen, ist beinahe untertrieben. „Hingabe zum Detail“ würde es genauso gut treffen. Die Möglichkeit, sich frei im Cockpit umzusehen, sollte in den ersten Flugminuten durchaus einmal genutzt werden, denn an jeder Ecke finden sich nette und lustige Details, und spätestens, seit die aufflammenden Triebwerke eines vor uns flüchtenden Schiffes das Cockpit in ein helles, flackerndes Blau tauchten, wussten wir, was das Spiel bieten kann. Auch das HUD gefällt uns sehr gut und fügt sich angenehm in das Cockpit ein. Insbesondere die Schiffsmenus, die durch echte HUD-Menüs innerhalb des Cockpits visualisiert werden, wirken sehr gut integriert. Kommen dann bei Beschädigung des Schiffes noch Partikeleffekte und Schadensmodelle wie ein langsam zerbrechendes Kanzeldach hinzu, sind wir uns sicher: So schön war der Weltraum selten!

Aber auch außerhalb des Cockpits macht Elite: Dangerous eine gute Figur. Große astronomische Objekte wie Sonnen oder Planeten sind gut texturiert, seit Patch 1.1 bieten die Nachtseiten bewohnter Planeten auch sichtbare Stadtlichter. Stationen sind detailreich und schön beleuchtet, allein an Modellvielfalt fehlt es noch. Feuergefechte sind mit schönen Partikeleffekten in Szene gesetzt, enden aber leider in etwas unansehnlichen Explosionen.

Die Cockpit-Perspektive ist die einzige mögliche Ansicht, es gibt keine externe Kamera. Dies wird vor allem mit dem Simulationsaspekt des Spiels begründet – der Pilot sitzt nun einmal im Cockpit und steuert das Schiff aus eben diesem heraus und nicht mit einer Kamera, die hinter dem Schiff herfliegt.

Atemlos durch das Kanzeldach

Die Vertonung glänzt ebenfalls vor allem durch die Liebe zum Detail, weniger durch die Opulenz. Die Hintergrundmusik drängt sich nicht auf, untermalt aber gekonnt die Weite und Einsamkeit des Weltalls. Mangels Abwechslung landet aber relativ schnell die eigene Playlist auf den Boxen. „Space Oddity“ von David Bowie passt einfach wie die Faust aufs Auge.

Die angesprochene Liebe zum Detail findet sich so auch nicht zwingend in der Musik oder den Soundeffekten – auch wenn letztere ein sehr rundes Bild abgeben und sehr glaubhaft klingen –, sondern eher im geschickten Einsatz. So zerbrach in einem hitzigen Austausch von Argumenten das Kanzeldach, und die Luft entwich. Schlagartig verstummten sämtliche Geräusche bis auf ein Pfeifen im Ohr – wie es im Vakuum nun einmal physikalisch korrekt ist. Lediglich das schwere Atmen hallte im Helm wider und begleitete uns die nächsten Minuten auf der Suche nach einer Station.

Einziger Wermutstropfen ist der sehr spärliche Einsatz von Sprache. Zwar sind die Meldungen des Board-Computers gesprochen, das war es aber auch schon. Missions- oder Storytexte sind bislang nicht vertont.

Mittendrin statt ... nein, einfach mittendrin!

Wie in der Einleitung erwähnt, stand uns ein Oculus-Rift-DK2 zum Test zur Verfügung. Und um ehrlich zu sein, fällt es wirklich sehr schwer, das Erlebte in Worte zu fassen. Da es sich bei dem DK2 (Development Kit 2) immer noch um eine Version für Entwickler handelt, war die Einrichtung die erste Hürde und auch die Konfiguration in Elite: Dangerous nicht trivial. Ein Hinweistext deutet aber an, dass an einer besseren Integration, dem sogenannten „Direct Display Mode“, gearbeitet wird, bei dem die Oculus Rift direkt und nicht über einen erweiterten Desktop angesprochen wird.

Sind die technischen Vorbereitungen aber erst einmal abgeschlossen und die richtigen Punkte im Hauptmenü, welches noch nicht für VR-Brillen optimiert zu sein scheint, getroffen, finden wir uns mitten im Spiel wieder. Und mit „mitten im Spiel“ meinen wir wirklich mittendrin. Blicken wir nach links, so sehen wir den linken Teil des Cockpits – und das Navigatonsmenü taucht vor uns auf. Blicken wir nach rechts – richtig! So weit, so logisch. Doch was sich bei diesen einfachen Zusammenhängen vor den Augen und im Gehirn abspielt, ist beinahe unbeschreiblich. Instinktiv blicken wir nach unten und sehen Beine und Arme. Unwillkürlich heben wir einen Arm und … schade, es passiert nichts und wir sind kurz enttäuscht. Aber das verdeutlicht eindrucksvoll, wie schnell diese neue Realität akzeptiert wird.

So weit der Versuch, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Vom technischen Standpunkt aus ist Elite: Dangerous aber noch nicht uneingeschränkt mit der Oculus Rift zu spielen. Zwar hat das DK2 mit 1.920 x 1.080 eine höhere Auflösung als der Vorgänger, die effektive Auflösung nach Aufteilung in je ein Bild pro Auge und die nötige Linsenkorrektur sind jedoch deutlich geringer. Zu gering, um viele der kleinen Anzeigen im HUD lesen zu können – es sei denn, man lehnt sich nach vorne oder in Richtung des Menüs, um die Zahlen und Buchstaben zu vergrößern. Erfahrene Piloten, die die HUD-Anzeigen nur selten benötigen, kommen hier deutlich besser zurecht, aber gerade für Anfänger mag das hinderlich sein. In einem Feuergefecht hingegen trumpft die Oculus Rift auf. Durch das schnelle und reflexartige Umschauen haben wir keine Gegner mehr aus dem Blick verloren und konnten die Position und Flugrichtung unseres Schiffes mit der des Gegners viel intuitiver in Einklang bringen, als es nur per Radar möglich gewesen wäre. Das Situationsbewusstsein ist erheblich gesteigert und gipfelte sogar in einem lauten Schrei und dem reflexartigen Hochreißen der Hände, als eine Rakete unvermittelt just in dem Moment in unsere Kanzel einschlug, als wir den Blick nach oben richteten. Mehr als einmal mussten wir die Linsen der Oculus Rift abwischen, weil sie einfach beschlugen. Intensiver geht es momentan nicht.

Ein Problem ergab sich durch die Tatsache, dass wir außer dem Cockpit natürlich nichts anderes mehr gesehen haben, also insbesondere Joystick und Tastatur nicht. Hier empfiehlt sich in jedem Fall ein guter HOTAS-Stick mit Knöpfen für die wichtigsten Funktionen und ergänzend eine Sprachsteuerungs-Software, welche die Immersion dann wirklich komplettiert.

Getestet wurde Elite: Dangerous mit der Oculus Rift auf einem PC mit Intel Core i7-3770k, ASUS Maximus V Extreme, 16 GB RAM und einer Gigabyte GTX970 G1 Gaming, um die nötigen 70 Frames pro Sekunde (kurz: fps) zu erreichen, die für die weitestgehend latenzfreie VR-Darstellung benötigt werden. Weniger fps können zu Kopfschmerzen und Übelkeit führen und sollten daher vermieden werden. Durch die Cockpit-Perspektive und die Tatsache, dass wir die Bewegungen unseres Schiffes selbst ausgelöst haben, hatten wir im Test keine Probleme mit der „Reisekrankheit“, wie sie öfters in VR-Umgebungen auftreten kann.

ada